こんにちは☆石井れいです(*^-^*)

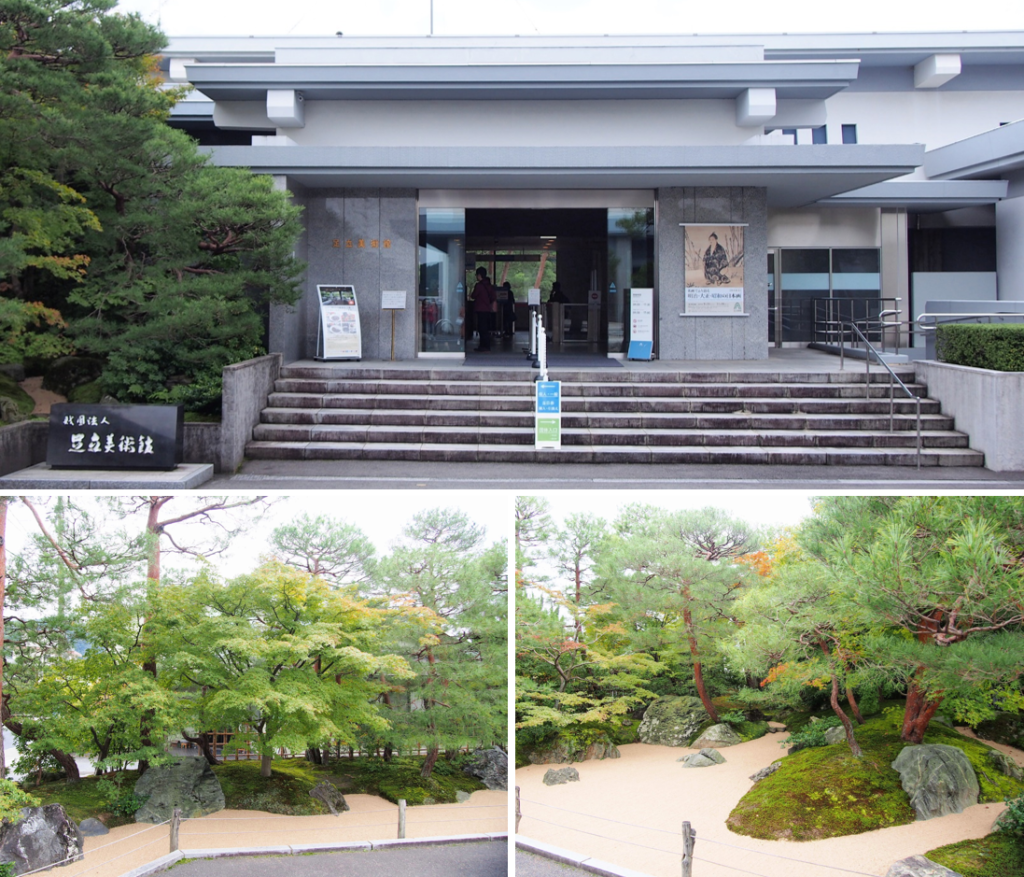

みなさん足立美術館をご存じですか?

島根県が誇る観光スポットの1つで、米国の日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」による庭園ランキングで16年連続日本一に選ばれており、ガイドブックなどには必ずと言っていいほど掲載されている美術館です。

また、フランスの旅行ガイドブック『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』の改訂第5版にて、足立美術館の日本庭園が、山陰エリアで唯一となる最高評価の「三つ星」として掲載されました。

三つ星★★★とは :「わざわざ旅行する価値がある」の意味。

「名前はよく聞くけど、何がすごいの?」

「どうやっていったらいいの?」

「実際のところ、行く価値のある美術館なの?」

などなど、気になる所はたくさんあると思うので、感想なども含めてご紹介していきますね。

足立美術館とは

実業家で日本画の大コレクターだった足立全康(あだちぜんこう)が生家跡地に設立した日本画を中心とした美術館です。明治、大正、昭和にかけての近代日本画壇をリードし、120点あまりの作品を所蔵しています。

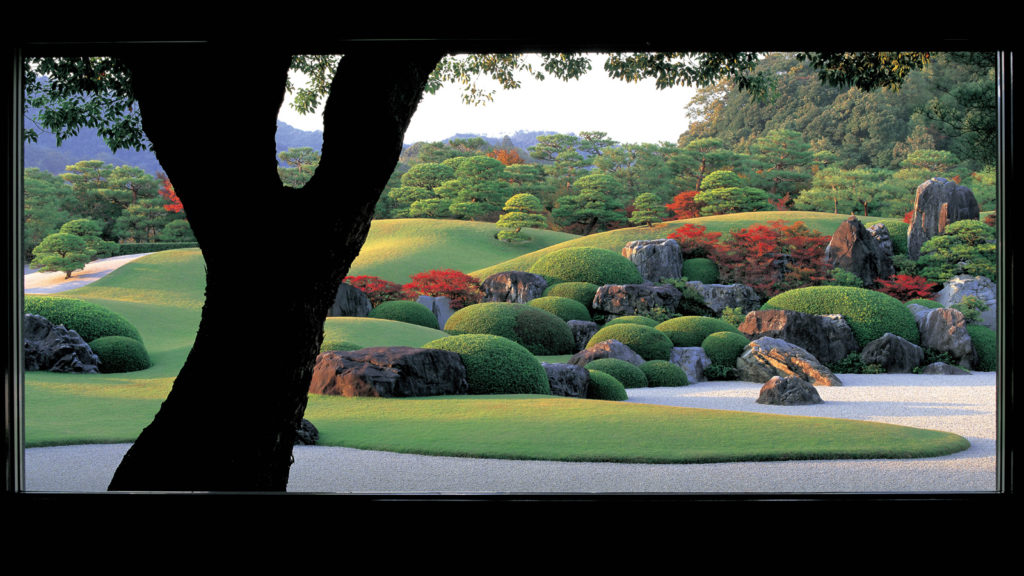

世界に知られるその庭は、「庭園もまた一幅の絵画である」という足立の信念によってつくられたもの。

足立美術館の基本情報

| 施設名称 | 足立美術館 |

| 住所 | 〒692-0064 島根県安来市古川町320 |

| 電話番号 | 0854-28-7111 |

| 営業時間 | 9:00~17:30(4月~9月) 9:00~17:00(10月~3月) |

| 定休日 | 年中無休 |

| 料金 | 大人 2,300円 大学生 1,800円 高校生 1,000円 小・中学生 500円 |

便利なのは車?バス?

最寄駅の安来駅から無料のシャトルバスで20分のところにあります。バスは乗れる人数が限られているので、満席の場合、次のバスを待つことになるため車が便利だと思います。駐車場は無料で400台以上停められるほど広いので安心です(^^)

チケットを安く手に入れるには?

入館料金は大人で2300円と高め。安く手に入れる方法として1番簡単なのは事前にコンビニで購入する事です。当日でも2200円になるのでおすすめです☆

混雑状況

足立美術館はツアーに組まれるほど人気なので、団体客とかぶると最悪です・・・。

せっかく行くならゆっくり鑑賞したいですよね。

私は平日の15時頃に行ったのですが、それほど込んでいる印象はなく、ゆっくり回る事ができました。ネット情報によると開館直後の時間帯や、ツアー客がお昼ご飯中の12時頃は比較的空いているそうです。

天気・季節

とにかく曇りや雨が多く、日照時間も短い島根県。庭園を見るなら晴れてほしい所ですが、こればっかりは運次第ですね。

春夏秋冬によって庭園の雰囲気はガラッと変わります。どの季節も素晴らしいので好きな時期に行って大丈夫です。

庭園紹介

歓迎の庭

まず来館者を迎えてくれるのが四季折々の自然のイメージを踏襲したというこの庭。入る前からこのすばらしさに感動します。

苔庭(こけにわ)

館内に入り、最初に見えてくるのは苔の緑と白砂のコントラストが美しい「苔庭(こけにわ)」です。杉苔を中心とした京風の雅な庭園で、手前の石橋や奥の一文字橋、太鼓橋などが見えます。赤松が斜めに植えられているのは、樹木は山の斜面に対してある角度をもって生えており、庭師がその角度を尊重して植栽したためです。秋には紅葉が彩を添える美しい庭です。

枯山水庭(かれさんすいてい)

延べ5万坪という広大な面積を誇る足立美術館の、主庭となっているのがこの「枯山水庭」。 自然の山々と人工の庭園との調和が美しい借景と枯山水の庭園です。

中央に配置されている三つの立石は峻厳な山をあらわし、そこから流れ落ちる滝水はやがて、手前に広がる白砂へと流れ込む。大自然がもつ深遠な風趣を枯山水という伝統的な手法により表現しています。

そして、もうひとつ、この枯山水庭に迫力を添えているのが「亀鶴の滝(きかくのたき)」。足立美術館の日本画コレクションの中核をなす横山大観の作品『那智乃瀧(なちのたき)』をイメージし、1978年に足立美術館の開館8周年を記念して亀鶴山に開瀑した人工の滝です。

枯山水とは?

水のない庭のことで、石や砂利により山水の風景を表現する庭園様式。

借景とは?

庭園外部にある山や樹木などの自然物等を庭園の背景として取り入れて一体化させたもの。

生の額絵

枯山水庭から少し進むと、足立美術館を代表する1枚である「生の額絵」があります。庭園の近景に大木、中景に枯山水、遠景となる借景に山並みが広がり、窓枠が額縁となった絵画となります。季節、その日の天候や時間帯により、異なる趣が楽しむ事ができる興味深い1枚です。

坪庭【池庭までの通路】

次の「池庭」までの間にある小さな中庭。苔の曲線美が素晴らしいです。

池庭(いけにわ)

次に見えてくるのは、新しい感覚と伝統的な手法を用いて作られた「池庭」。

水面に映る光と影が、見る人のこころにやすらぎを与えてくれる秋の池庭です。正面には煎茶室「清風」があり、大小の木々や石組と相まって格調高い風情を見せます。

生の額絵・生の衝立

池庭のすぐ隣に部屋があり、中へ入ると「ソファーに腰かけて左右をご覧ください」と書いてあります。ソファーに座って右を見ると窓枠が額縁に見立てられ、景色が絵となった額絵を見ることができます。同じように左には生の衝立があります。

生の掛け軸

隣の部屋へ移動すると今度は床の間にかかる生きた山水画「生の掛け軸」があります。

白砂青松庭( はくしゃせいしょうてい)

横山大観の名作≪白沙青松≫をモチーフに、足立全康が心血を注いでつくった庭園です。なだらかな白砂の丘陵に大小の松をリズミカルに配置しており、大観の絵画世界を見事に表現しています。

白砂青松庭の奥には滝口が築かれ、その水が渓谷を流れるかのように曲折しながら、手前の大きな池へと注いでいます。石は鳥取県名産の佐治石。池を挟んで右側には黒松、左側には赤松が植栽されています。

茶室 寿楽庵

白砂青松庭のすぐ隣に茶室 寿楽庵があります。こちらは双幅の「生の掛軸」を眺めながら椅子席で気軽にお抹茶を楽しむことができます。茶菓子と、招福・延命に功ありとされる純金の茶釜で沸かしたお湯でお抹茶をたててくれます。

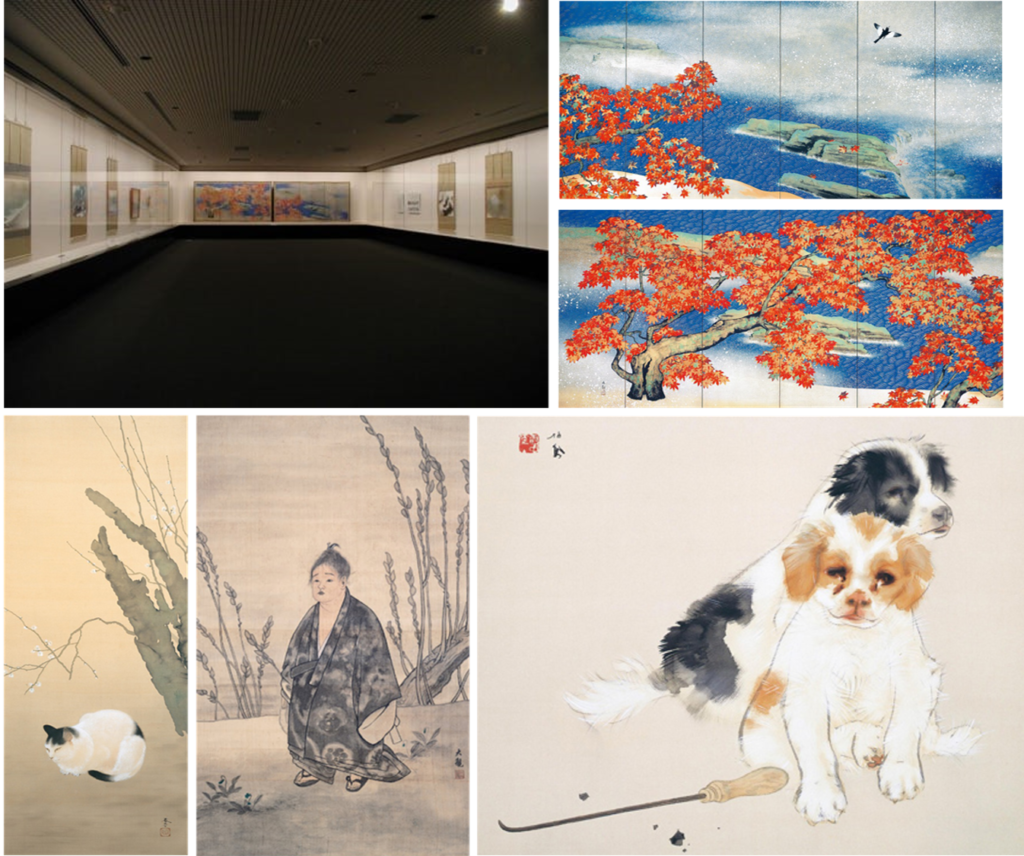

近代日本画のコレクション

庭園鑑賞のあとは、その余韻に浸りながら2階へ。並んでいるのはアートコレクターであった創設者・足立全康自らにより厳選された作品。横山大観をはじめとする、竹内栖鳳、橋本関雪など近代日本画壇の巨匠たちの名作の数々です。

日本画とは?

明治以後にヨーロッパから入った西洋画に対し、わが国在来の技法・様式による絵画。墨や岩絵具を主として、若干の有機色料を併せ用い、絹・紙などの上に毛筆で描く。

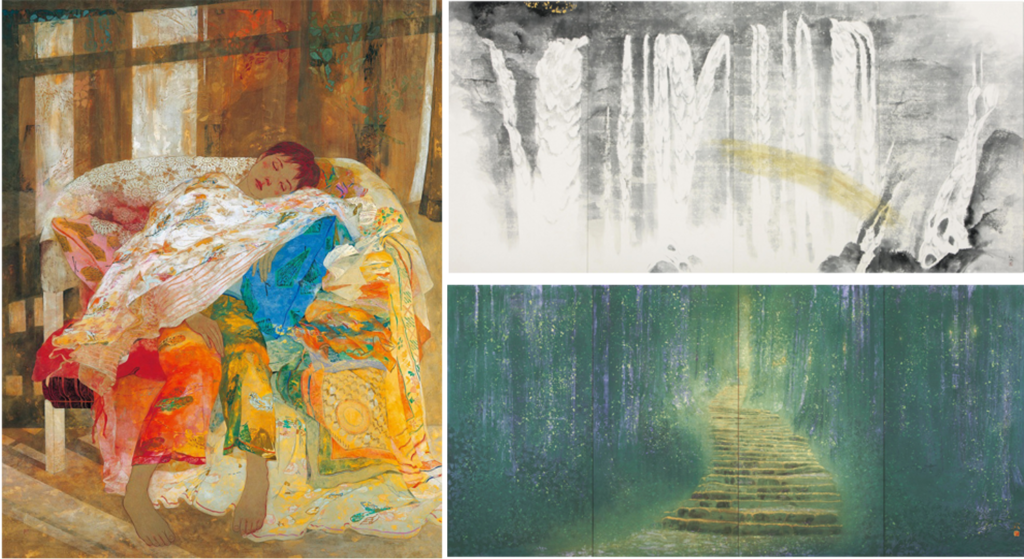

現代日本画のコレクション

近代日本画の次は松村公嗣、倉島重友など現代日本画の巨匠たちの名作が並びます。現代を代表する日本画家の優秀作およそ200点が所蔵されており、細部にまで行き届いた描写には目を奪われるものがあります。

近代と現代の違いは?

近代:明治維新(1868年)から終戦(1945年)まで。

現代:1945年以降から現在まで。

童画コレクション

「童画もまた1つのアートである」

ここでは『コドモノクニ』『キンダーブック』など、大正から昭和にかけて創刊された児童雑誌を舞台に活躍し、当時の少年少女たちの絶大なる人気を博した童画家の作品を展示しています。

陶芸品

島根県安来市が生んだ陶芸家であり、彫刻、書、詩などの分野でも優れた作品を残した河井寛次郎。料理を中心に書、篆刻、絵画、陶芸、漆芸、金工芸などに多彩な才能を発揮し、総合的な美の世界を作り上げた北大路魯山人。足立美術館ではそれぞれ初期より晩年に至るまでの各時代の名作を含む、寛次郎約200点、魯山人260余点が所蔵されています。

感想

庭園

庭園は想像以上に素晴らしかったです。1つ1つのバランスが絶妙で、時間が経つにつれ景色も変わるのでいつまでも眺めていられます。観光客が多いので話し声や大きな笑い声が聞こえるとちょっと残念でした(´・ω・`)

日本画

近代日本画、現代日本画については勉強していかなかったら全く分かりません(^^; 日本画について行く前に少し調べていきましたが、それでもアートは難しかった・・・というのが本音です。本当に素晴らしいと思うものもあれば、「・・・ん?」と思うものも(^^;

足立美術館といえば庭園!というイメージでしたが、実際は日本画のほうが作品数が多かったです。

音声ガイドは必要?

500円で音声ガイドをレンタルできるので借りたのですが、庭園や日本画の隣に解説文が載っており、音声ガイドが無くても十分でした。読むのが面倒な人はありかなと思います。

まとめ

いかがでしたか?

どこから眺めても美しい足立美術館の庭園は一見の価値あり。季節によって風景がガラッと変わるので、何度行っても飽きないと思います(^^)機会があればぜひ行ってみて下さいね☆

ではまた(^^)/

コメント